はじめに

Step1

管網解析とは?

管網解析を必要とする分野とは、主に水道になります。水道は町中の至る所に張り巡らされていますが「水道法」ではある一定の水圧の確保が義務づけられています。

具体的には、静水圧で0.75MPa以下、動水圧で0.15MPa以上に規定されたいます。

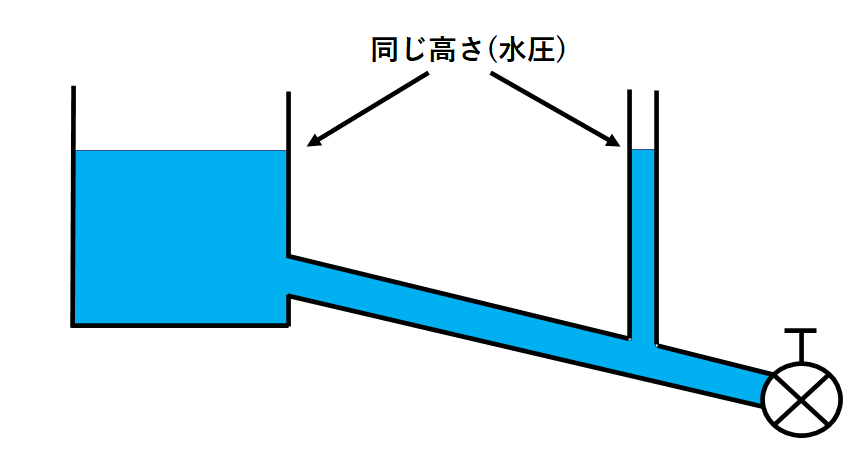

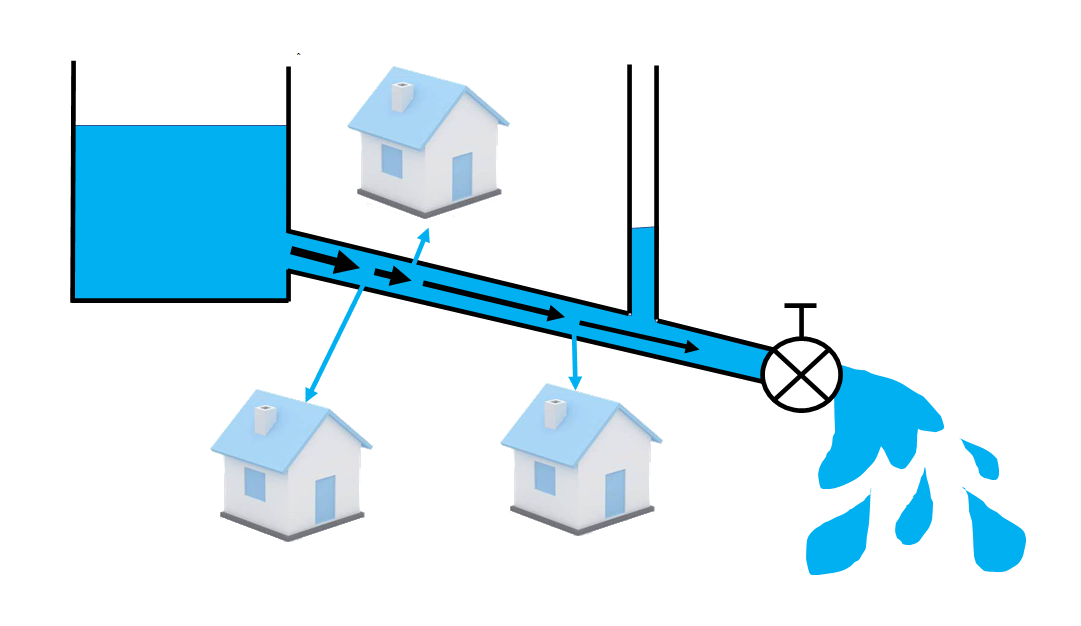

静水圧については画像のマンガのとおり管内の水の動きがない場合になります。

この場合だと、水は流れていないので、どの箇所でも水圧は一定となります。

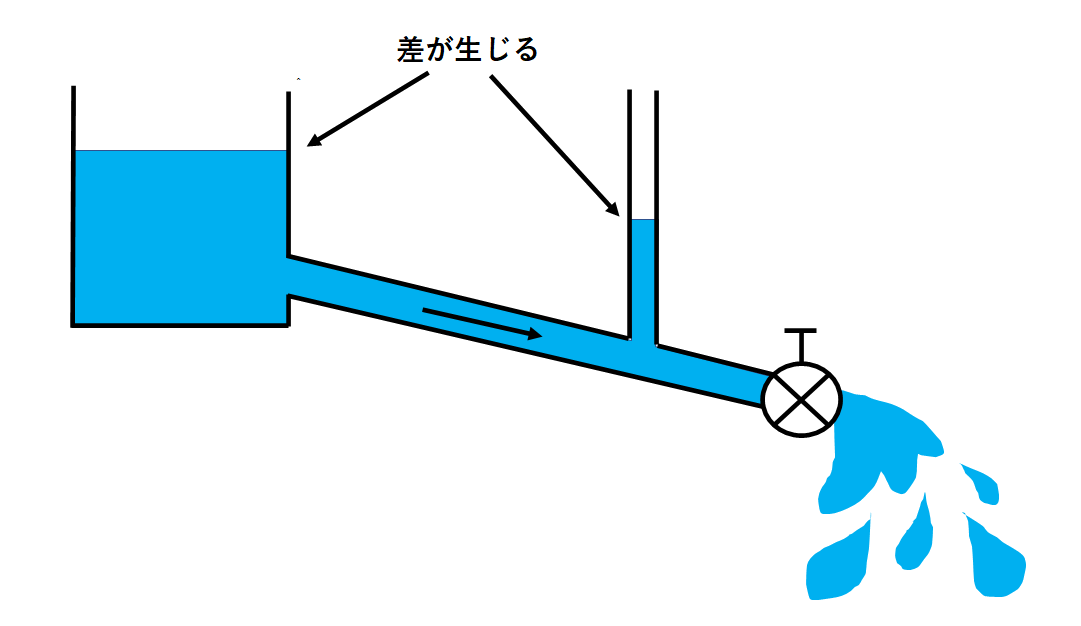

次に、バルブを開いて水を流すと、水が流れようとるする力に対して管の摩擦が生じます。

そのため、一定だった水圧 に差が生じます。これが動水圧というものになり、減った水圧のことを摩擦損失水頭と呼ぶようです。

特に、夕方は各家庭で使用量が増加するので管内の流速が速くなり、損失が大きくなります。その際、管径が小さいと摩擦抵抗が大きくなるため水圧が確保できない恐れがあります。

逆に、管径が大きすぎると経済的ではなくなります。なので管網解析を行いバランスの良い管径の設定が必要になります。

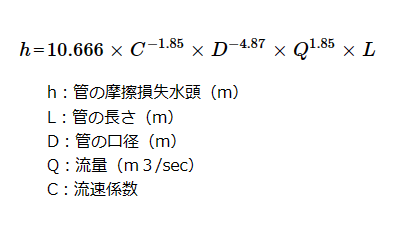

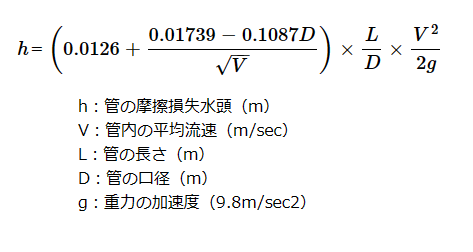

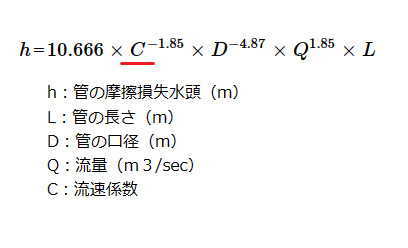

具体的に管の損失水頭は計算式で求めることができます。

ただし、二通りあります。

まず、口径が50mmよりも大きな場合は、ヘーゼン・ウィリアムスの公式を使用します。

口径が50mm以下の場合は、ウェストンの公式等を使用します。他に東京実験式などがあるようです。

これらの式を用いて、今後、水圧を求めていくことになります。

水圧は基本的に端部や交点での位置で求めることになります。

管路が1系統であれば計算も楽なのですが、水道管は町中に張り巡らされています。

そのため、流速はもとより流れる方向すら手計算では厳しい状況になります。なので管網解析による水圧計算が必要になります。

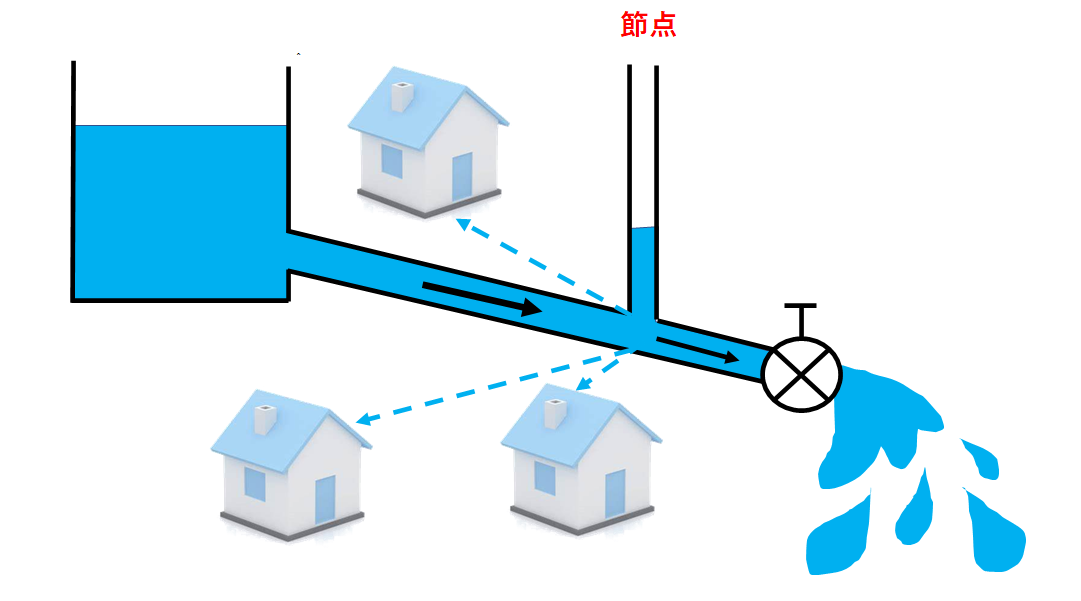

ただし、計算するうえで少し問題がります。

それは、画像のとおり、ある節点までに、各家庭が水道を利用する場合があるとします。その場合、給水取り出し箇所において管路内の流速が変化してしていきます。

先程示した式でわかるように流速が変化するとそこから下流の管に対する抵抗も変化し、損失水頭も変化します。

しかし、流速が変化するたびに損失水頭の計算をしていくと、計算量が膨大になります。

なので、今回の計算においては、各節点で各家庭の引き込み箇所と仮定することにします。

Step2

枝分かれのない路線での計算

では、早速ソフトを使用し計算をしていきたいと思います。

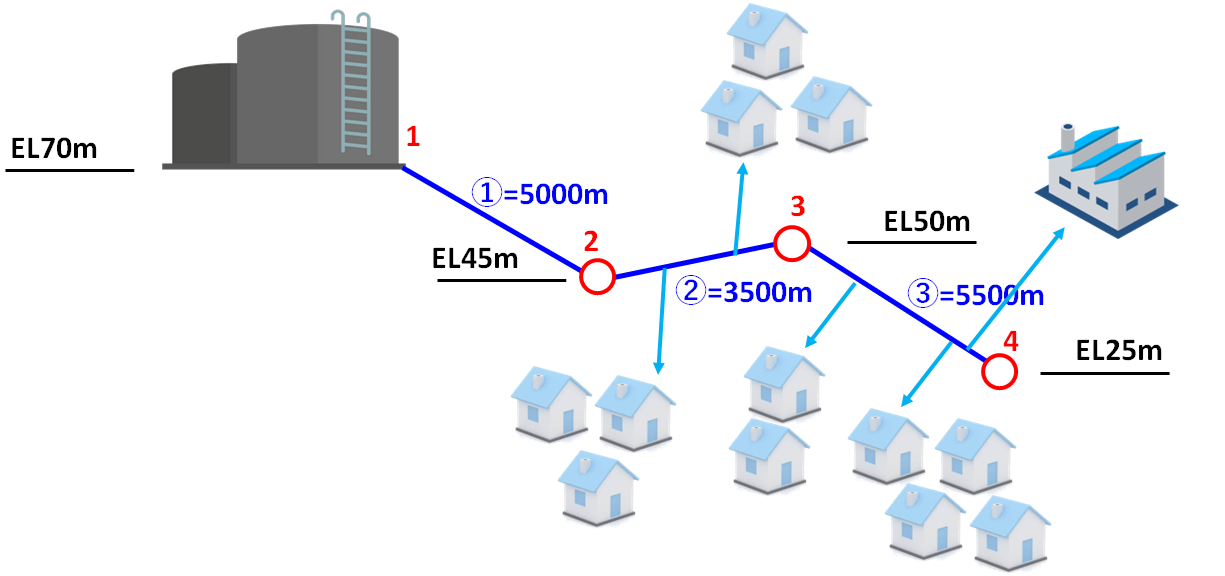

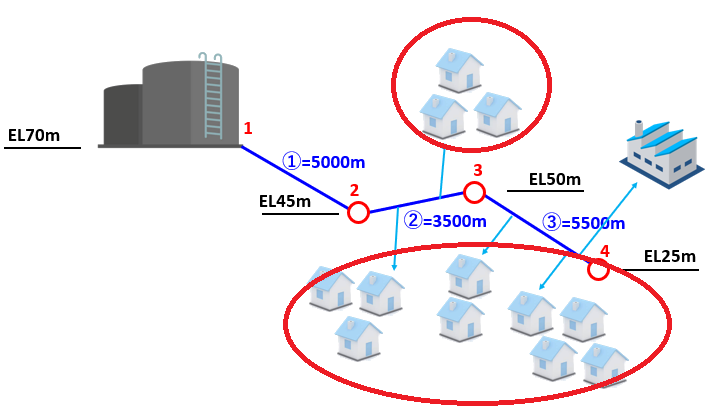

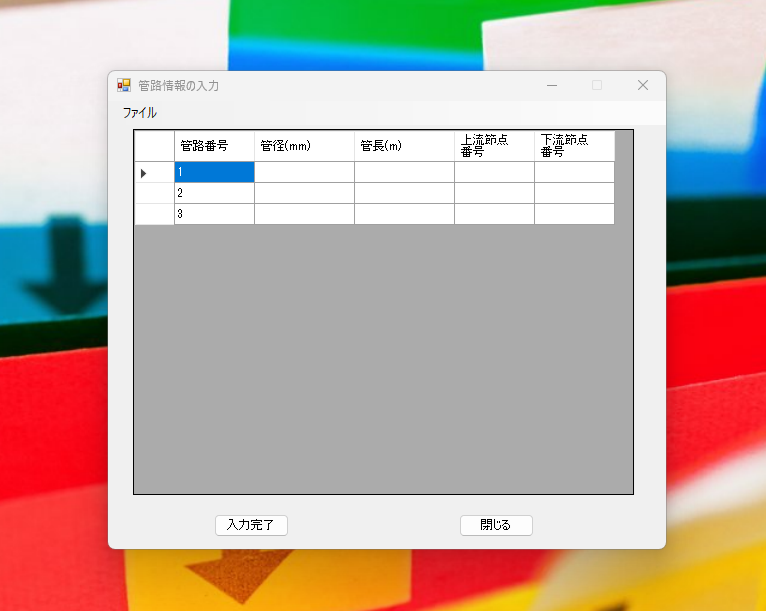

計算例として画像の路線を設定します。この画像の赤色の節点での水圧が規定の値を確保出来ているか計算していきます。

「EL」で表しているのが標高、赤色の番号が節点番頭、青色の番号が路線番号で続く数字が管の距離になります。

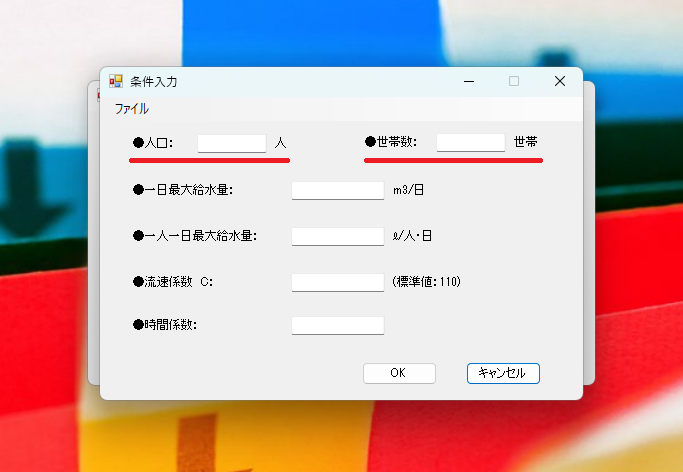

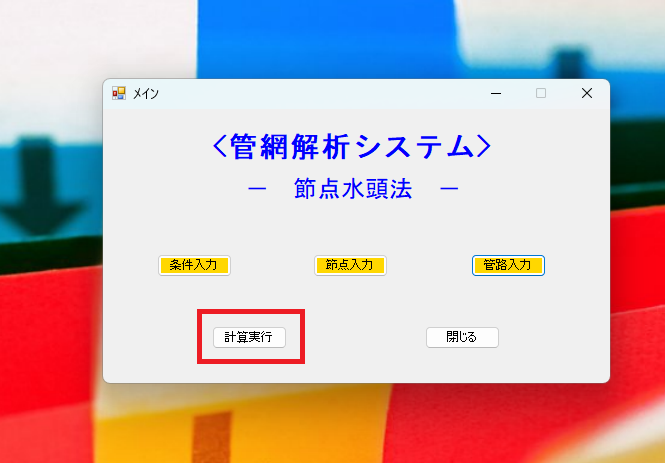

ソフトを起動させます。すると画像のとおりの画面が表示されます。

まずは「条件入力」ボタンを押します。

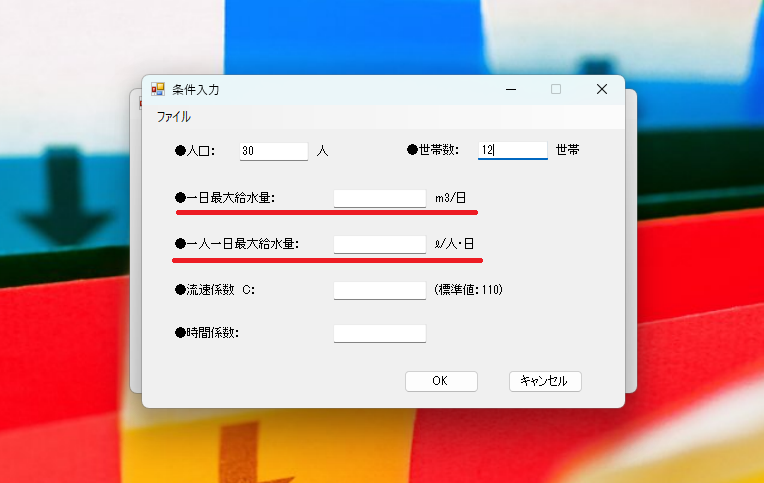

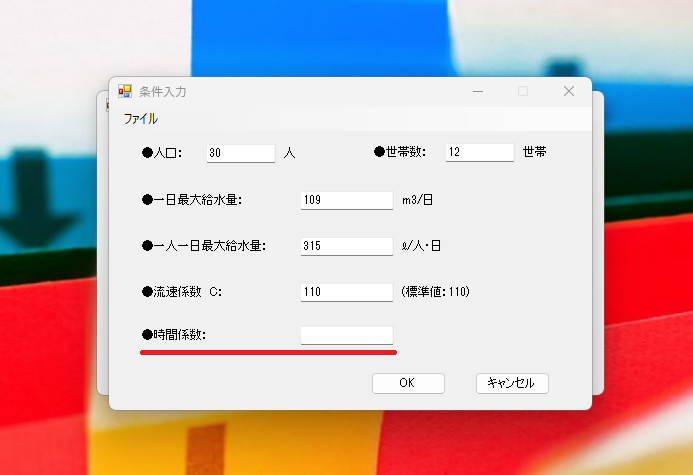

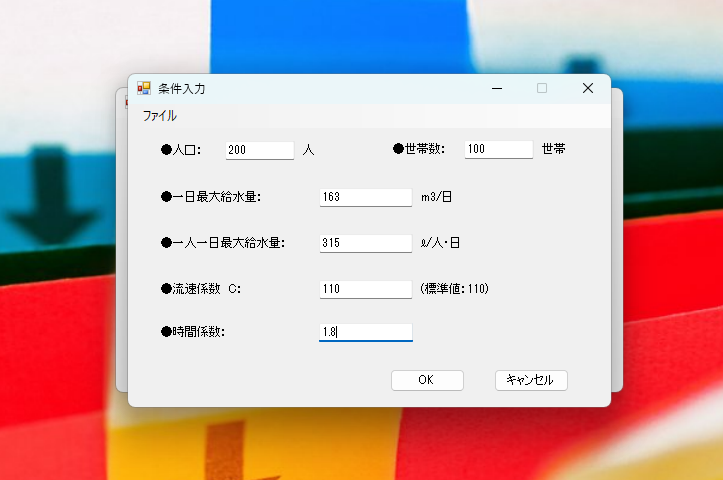

最初に人口と世帯数を入力していきます。

世帯数は画像の家の数とします。なので12世帯。

人口は少なくとも12人以上ですが、今回は30人とします。

次に入力を行うのは、「一日最大給水量」と「一人一日最大給水量」になります。どちらも本来は実績値を必要としますが

水道事業者でないためその数字をもっていません。

なので、参考値を採用することとし、「一人一日最大給水量」は315ℓと設定することが多いようなのでそれを採用します。

とすると、「一日最大給水量」は、(315ℓ✕30人)÷1000+100m3/日(工場分)=109.45≒109m3/日となります。

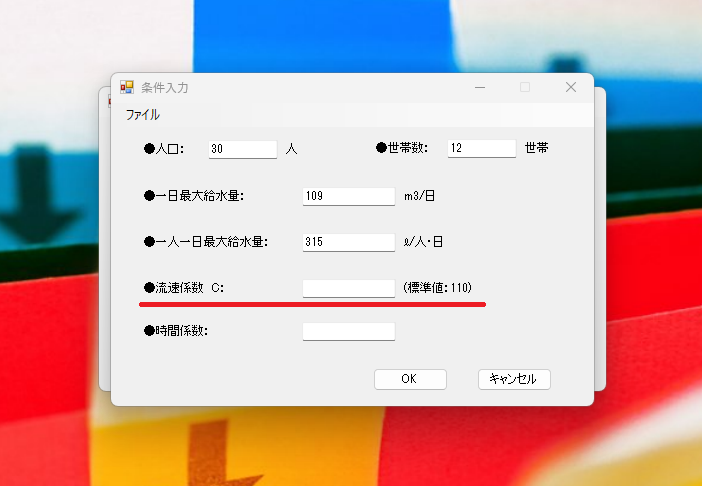

次に「流速係数」ですが、これは「ヘーゼン・ウィリアムスの公式」に出てくる係数になりあます。

「流速係数」は日本水道協会水道施設設計指針によると直線部のみの場合は130、屈曲部損失などを含む場合は110と示されていますので、 今回は110を採用します。

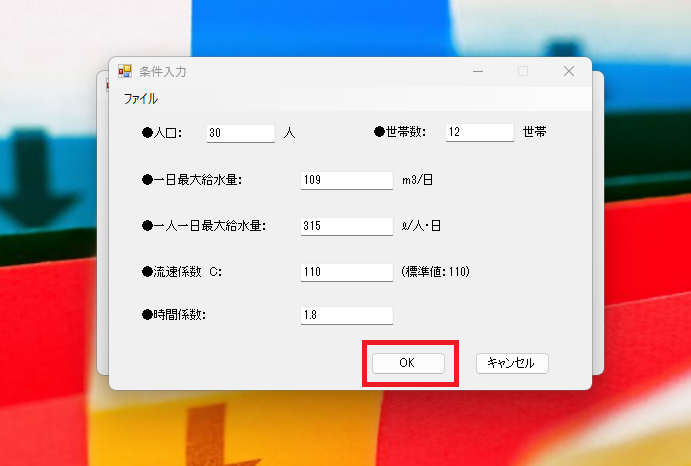

「時間係数」は、配水量の時間変動を表す指標になります。

1日の中でも特に夕方は風呂や夕食の準備など最も水を使用する時間になります。この時に使用される水量で水圧計算を行わないと意味がないので、

その設定をするために「時間係数」があります。

本来であれば路線ごとに「時間係数」を設定するほうが精度が上がりますが、そうすると計算が大変になりますので、このソフトでは定数としています。

その値としては、大規模住宅地域で1.74、商業中心地域で1.40、小規模住宅地域で2.45などの参考値があります。今回は1.8とします。

「OK」ボタンを押します。

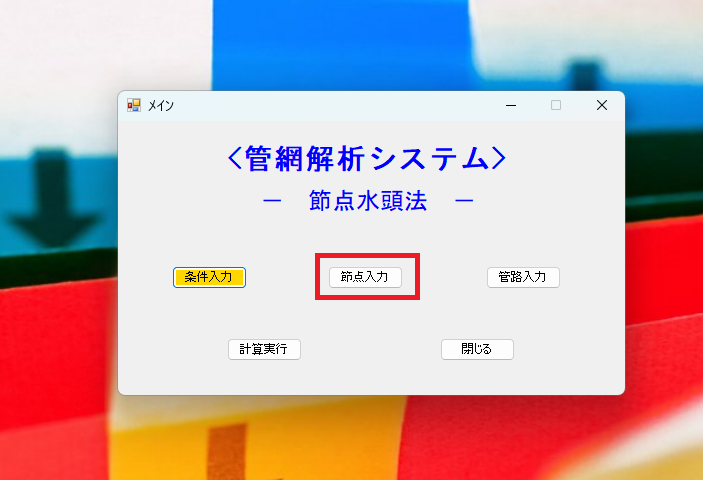

最初の画面に戻ります。「条件入力」ボタンは入力が完了していることを表すために色が変わるようにしています。

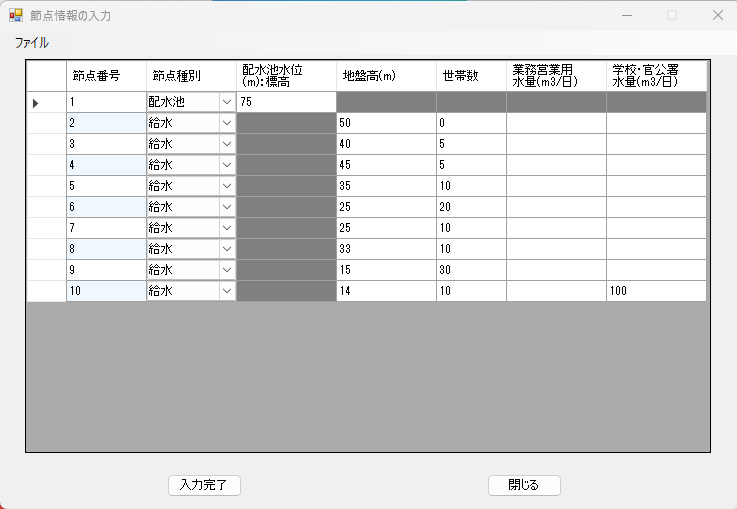

次は、「節点入力」になりますのでボタンを押します。

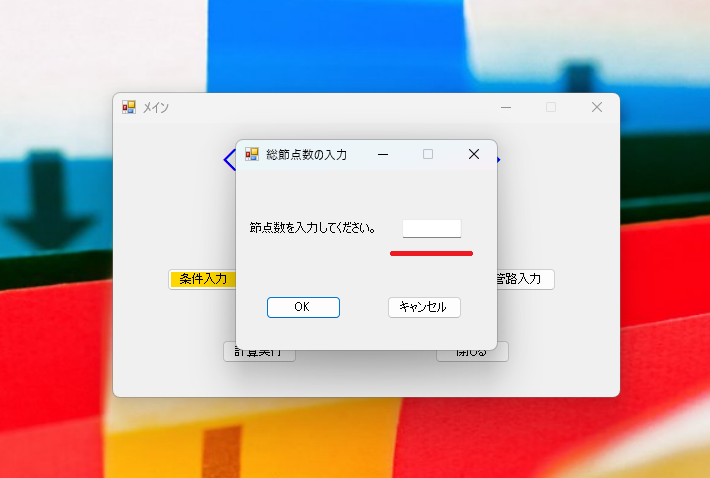

そうすると「節点数」を聞いてきますので、今回の場合は4を入力します。

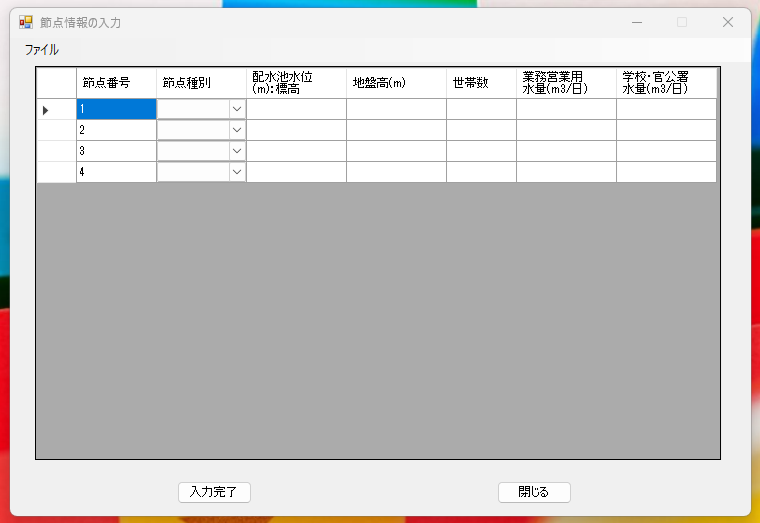

入力後、画像のとおりの画面に遷移します。

この画面で、節点の条件を入力していきます。

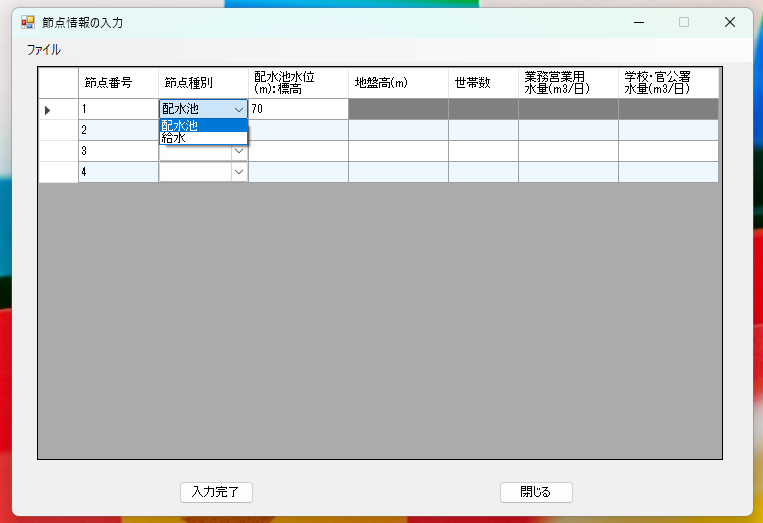

節点1は、配水池になります。配水池は標高を入力するだけになります。その他は入力しないことを表すために色が変わるようにしています。

おいさんとしては珍しく細かいことをしています。

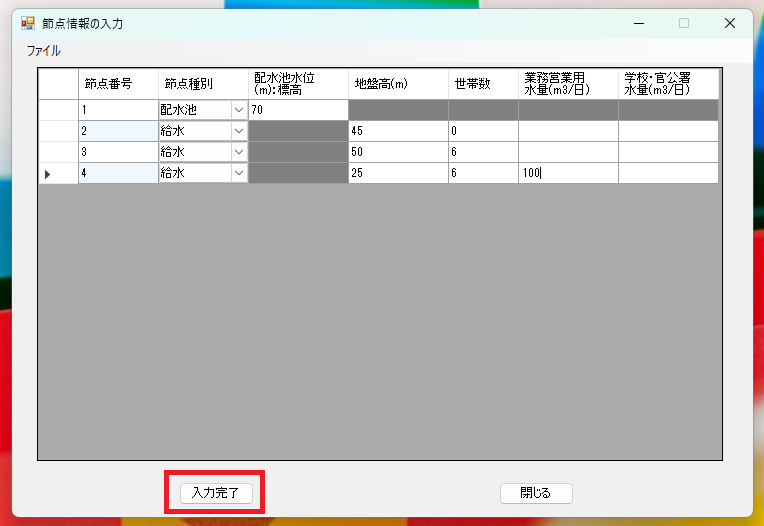

残りの節点はすべて給水地点になりますので種別は給水となります。

その他の入力項目は、地盤高、世帯数、大口の利用者が直接使用する水量になります。

入力が完了したら「入力完了」ボタンを押しますが、その前に入力内容を保存したい場合に備えて保存機能も有していますのでボタンを押す前に保存してください。

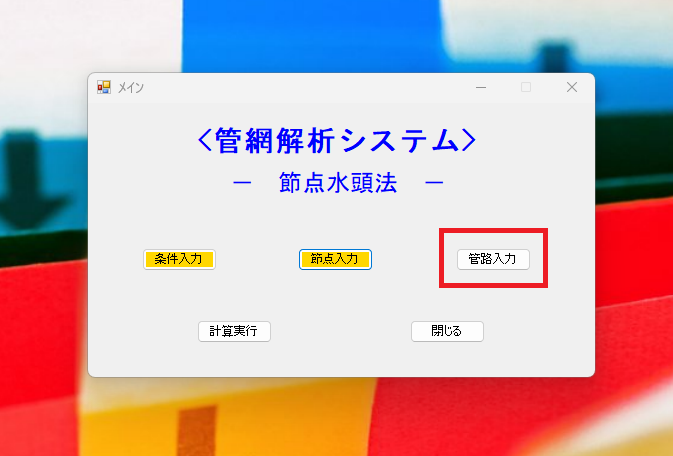

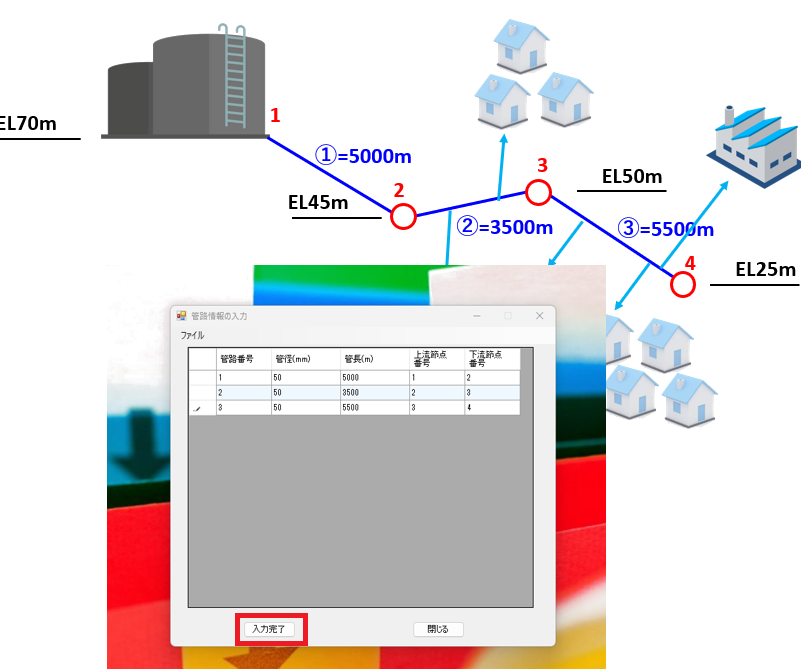

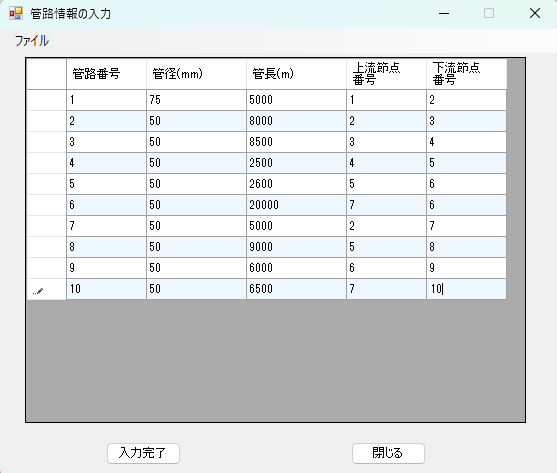

最後に管路の条件を入力します。「管路入力」ボタンを押してください。

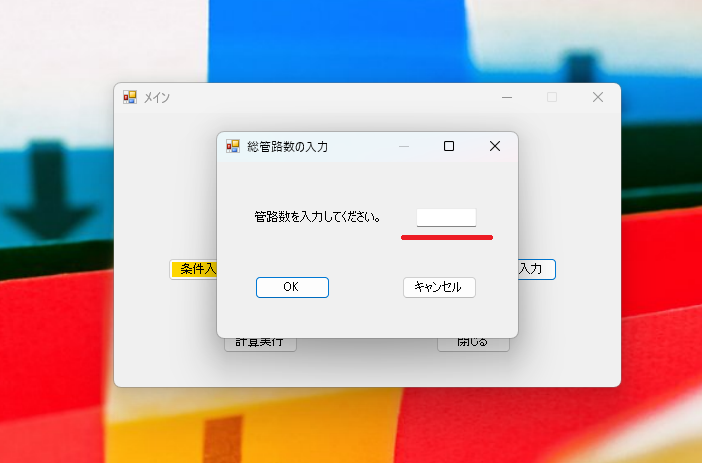

管路数を聞いてきます。今回は3路線なので3を入力して「OK」ボタンを押します。

画面が遷移して、管路条件を入力する画面が現れます。

ここに管路条件を入力していきます。画像は入力後の画面になります。入力が完了したらひとまずデータを保存するか、「入力完了」ボタンを押します。

ここでの肝は、管径になります。管径が小さいと水圧が確保できない恐れがあり、大きすぎると不経済になります。これは慣れしかないですが、ひとまず

このくらいかな?と思う管径を入力します。

「計算実行」ボタンを押します。

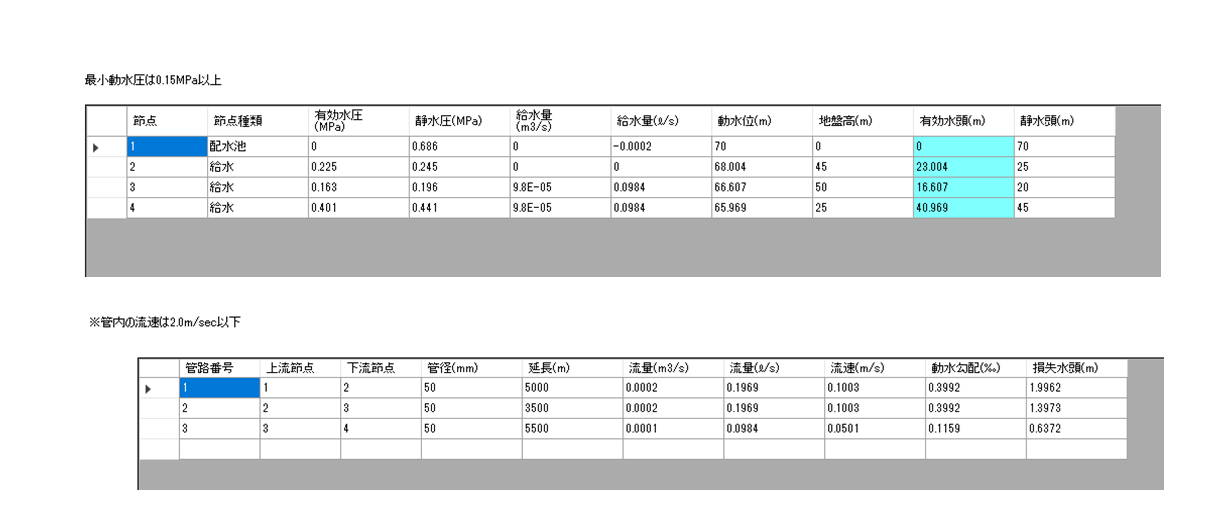

画像は、各節点での計算結果と路線での計算結果になります。

まず、上の段の計算結果で大事なのは水色の有効水頭になります。これがその節点での動水圧に当たるもので、節点3が一番小さく16.607mになっています。

これを水圧に換算すると、16.607m✕9.8kN/m3=162.749kN/m2→162.749kPa →0.167MPa>0.15MPaとなるので規定をクリアしていることがわかります。

下の段の計算結果ではそれぞれの路線での流速が2.0m/sec以下になっていますのでこれもクリアしていることになり、今回の管径の設定はOKとなります。

ちなみに、管径を40mmにした場合、規定の動水圧が確保できない結果となりました。なので経済性もクリアしていることになります。 以上でこの設定での計算はすべて完了になります。

Step3

複雑な路線の計算

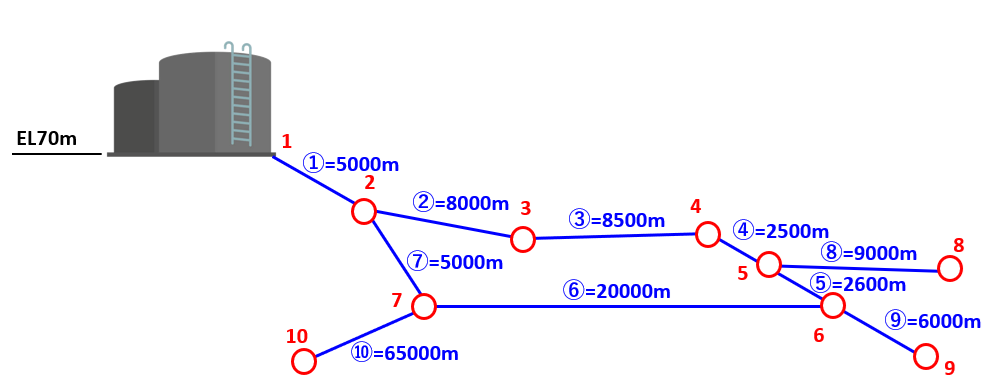

今度は画像のとおりとても手計算ではできない路線での計算をしてみようと思います。

家屋数などは配置しきれなかったので適当に入力しようと思います。

条件は画像のとおりとします。

節点情報は画像のとおりとします。

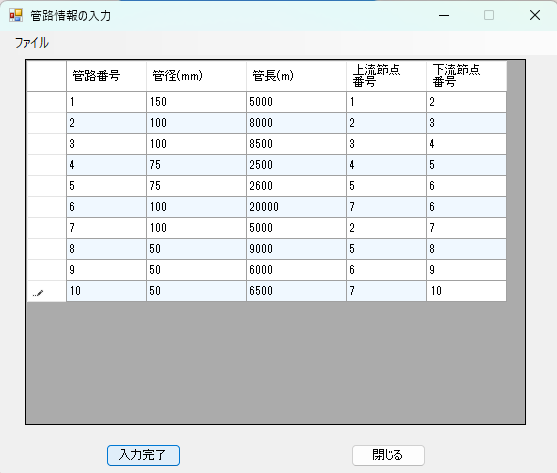

管路情報は画像のとおりとします。

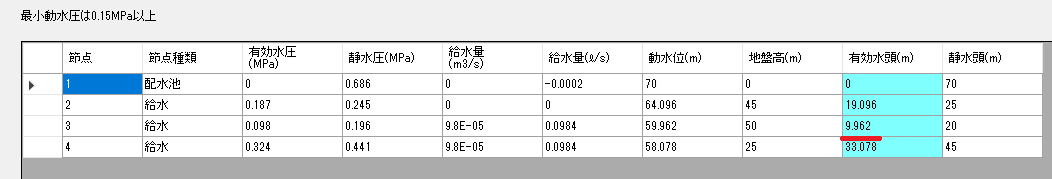

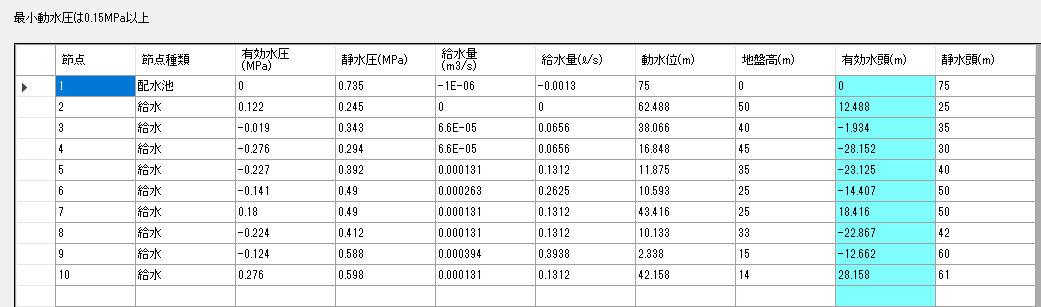

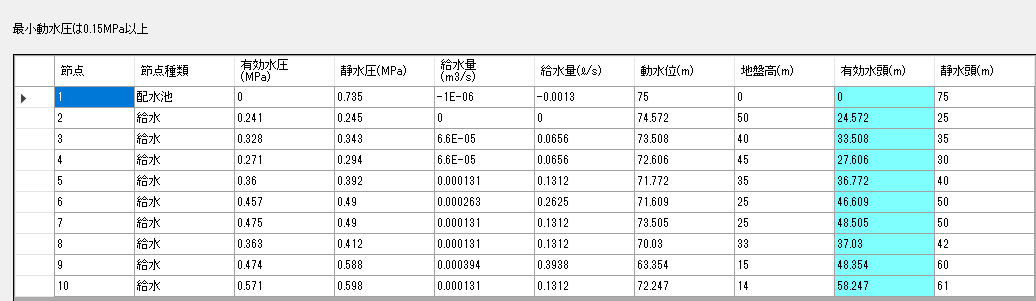

画像は計算結果になります。

話にならない結果になりましたので、入力しなおします。

管路情報の入力で、管径を大幅に見直しました。少し大きいかもしれないですが・・・・・

画像は計算結果になります。一部見直しの必要がありますが、ひとまず規定はクリアしました。 これですべてが完了になります。ありがとうございました。

ほとんどの方はまったく興味のないソフトの作成に今回は挑戦しました。

何故過去形かというと今回のソフトはすでに作成済みで中身をあまり理解しないまま完成してしまいました。

なので、いつものように作りながら解説していく形をやめ、使い方の説明のみに終始したいと思います。

ところで管網解析とは?ということがまず始めに来るかと思いますのでその説明から始めたいと思います。